L'aria è carica di quel silenzio che abita solo gli spazi vasti e disabitati dell'Islanda centrale. Di fronte a noi, il cofano del 4x4 è l'ultimo avamposto della tecnologia che ci rimane e a cui aggrapparci, prima che inizi il regno delle montagne e dell'acqua. Non si tratterà di un semplice ruscello di montagna, ma di una fitta rete di fiumi glaciali: un'incredibile vena d'acqua lattiginosa e potente che pulsa direttamente dal cuore di un ghiacciaio. In quel preciso istante, la potenza del motore, i cavalli del veicolo e la robustezza degli pneumatici diventano dettagli. Ciò che conta veramente sarà la nostra capacità di leggere il territorio. Leggere la superficie dell'acqua come fosse un testo antico, decifrarne la grammatica per capire dove nasconde le sue insidie e dove offre - o meglio, concede - un passaggio.

Il paradosso degli altopiani d'Islanda è tutto qui: si arriva equipaggiati con il meglio della tecnica umana per affrontare la natura selvaggia, per poi scoprire che la vera sfida risiede in noi e non è dominarla, ma comprenderla. L'atto di guadare un fiume, apparentemente un semplice ostacolo tecnico sul nostro lungo percorso, si trasforma in una delle più profonde lezioni che questa terra possa offrire. Insegna innanzitutto come l'umiltà, la conoscenza e il rispetto per la natura siano strumenti infinitamente potenti.

Questo post non è una guida su come attraversare fiumi in Islanda con un 4x4; è una riflessione sul perché questa abilità rappresenti l'essenza stessa di un viaggio.

La sintassi dell'acqua

Un fiume non è un'entità statica. Partiamo da qui: è un organismo vivente, il cui umore cambia con le ore del giorno e con le stagioni. Affrontarlo senza conoscerlo è come navigare senza una carta, affidandosi solo alla speranza. La sua lettura si basa su tre pilastri fondamentali: il colore, il momento e la forma.

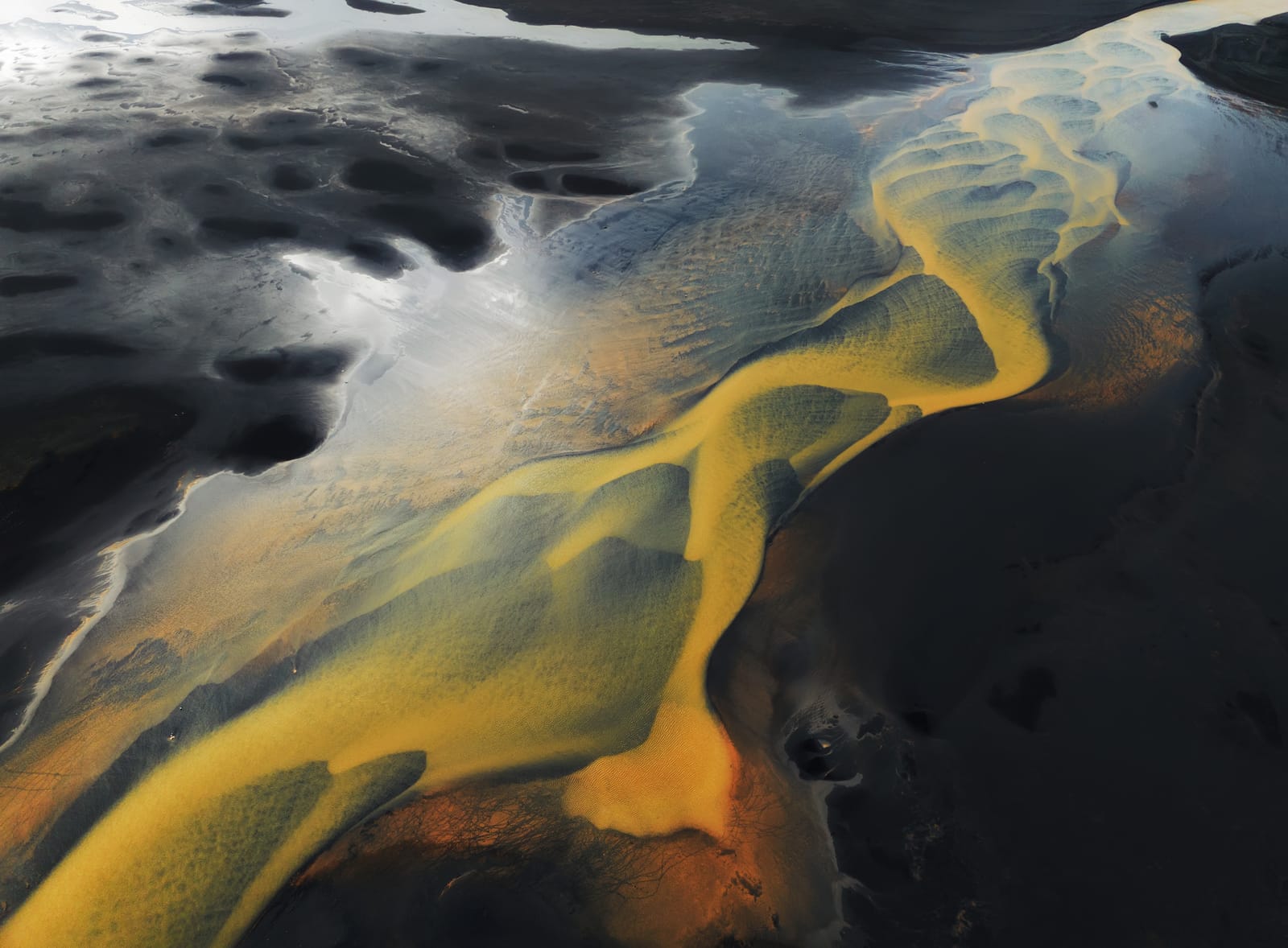

Il colore è il primo indizio, la copertina del libro. Un'acqua trasparente e cristallina, per quanto impetuosa, indica solitamente un fiume di sorgente, più prevedibile e costante. Il colore grigio-azzurro lattiginoso è quello che ci segnala la sua vera natura: un fiume glaciale. Questa tonalità opaca non è altro che la "farina" di roccia finissima che il ghiacciaio ha macinato per secoli e che l'acqua di fusione trasporta a valle. Un'acqua così densa nasconde il fondo, rendendo impossibile valutare la profondità a occhio nudo. Più è torbida, maggiore è la portata di sedimento e, potenzialmente, la forza della corrente che lo trasporta. È il primo avvertimento: "Attenzione, ciò che vedi non è tutto".

Il momento del guado è una scelta strategica dettata dal respiro stesso del ghiacciaio. Durante un pomeriggio di sole, anche a chilometri di distanza, il ghiacciaio si scioglie più rapidamente. Quell'acqua impiega ore per raggiungere i guadi a valle, ingrossandoli progressivamente. Un fiume che al mattino era un ostacolo impegnativo, nel tardo pomeriggio può diventare una trappola invalicabile. Per questo, la regola aurea è anticipare il prima possibile.

Infine, la forma della corrente rivela la topografia sommersa. Si impara a leggere le "V" sulla superficie: una V con la punta rivolta a monte indica un masso sommerso da evitare, mentre una V che punta a valle segnala un canale più profondo e veloce. Inoltre, spesso si cerca il punto più largo del fiume, non il più stretto. L'intuito suggerirebbe il contrario, ma la fisica impone la sua legge: dove il letto si allarga, la corrente rallenta e generalmente la profondità diminuisce. È una lezione controintuitiva che smonta le nostre certezze. Il percorso più sicuro non è mai la linea retta, ma una diagonale studiata, discendendo leggermente con la corrente per ridurre la pressione laterale sul veicolo. Si osserva la superficie e - anche qui contro intuitivamente - si evitano le aree troppe calme, nascondigli di possibili buche, ma si preferiscono quelle zone dove le ondine sono ben visibili ed energiche, testimonianze di una profondità minore.

La metafora del guado

Padroneggiare questa tecnica è fondamentale per la sicurezza negli altopiani islandesi, ma il suo valore trascende la mera sopravvivenza. È una metafora potente di un approccio al mondo. Di fronte a un ostacolo, l'istinto primario, forgiato da una cultura di dominio, è quello di usare la forza. Un motore più potente, una spinta più decisa. I fiumi ridicolizzano questo approccio. Non si può forzare un fiume; si può solo chiedergli il permesso di passare, e il permesso viene concesso solo a chi ha fatto lo sforzo di capirlo.

Questo sposta il focus dall'attrezzatura alla persona. Il miglior veicolo del mondo è inutile nelle mani di chi non sa leggere il territorio. Mi è capitato, anni fa, di trovarmi in seria difficoltà nelle vicinanze di Þórsmörk a causa di due ragazzi con un super jeep fantastico, ma completamente impreparati, e anche piuttosto incoscienti. È stata una splendida lezione di umiltà che ridimensiona l'ego e celebra la conoscenza: l'avventura non risiede nella conquista, ma nella comprensione. Ogni sasso evitato, ogni linea di corrente interpretata correttamente, possiamo dire che è una conversazione riuscita con un ambiente strano, lontano, a volte estremo, un ambiente che non parla la nostra lingua ma che comunica continuamente.

Entrare in un ecosistema tanto particolare come quello degli altopiani non è un nostro diritto, ma un privilegio. E come tutti i privilegi, porta con sé delle responsabilità. La responsabilità di informarsi, di prepararsi e, soprattutto, di essere disposti a fare un passo indietro. A volte, la decisione più saggia e coraggiosa è quella di non attraversare, di accettare il limite imposto e cambiare i propri piani. Non è mai una sconfitta.

I fiumi che plasmano la terra e l'anima

Questi fiumi non sono semplici ostacoli geografici; sono gli architetti del paesaggio islandese e, per estensione, della sua cultura. Nati dal perenne conflitto tra vulcani e ghiacciai, essi trasportano la storia dell'isola. Le pianure di sabbia nera del sud, i sandur, non sono altro che i detriti depositati da millenni di inondazioni glaciali catastrofiche, i temuti jökulhlaup. Attraversare un fiume oggi significa percorrere una linea tracciata da forze titaniche, un'esperienza che connette il viaggiatore alla profonda e violenta geologia dell'Islanda.

Questa geografia ha inevitabilmente modellato anche l'anima del popolo islandese. Le saghe islandesi sono piene di viaggi epici, di eroi costretti ad attraversare terre desolate e fiumi impetuosi. Queste barriere naturali non erano solo elementi del paesaggio, ma prove che forgiavano il carattere, ostacoli che separavano le comunità e rendevano ogni spostamento un'impresa. La necessità di leggere il tempo, le stelle e il territorio è inscritta nel loro DNA culturale. L'approccio moderno agli altopiani, non è altro che (o quantomeno, dovrebbe essere) l'erede tecnologico di questa sapienza antica.

Oltre la sponda

L'attraversamento di un fiume negli altopiani islandesi cessa quindi di essere un'azione e diventa quasi un simbolo. Simboleggia il passaggio da un'esperienza di consumo a un qualcosa di diverso basato sulla connessione. Non si è più semplici spettatori di un paesaggio, ma partecipanti attivi. Si impara che l'esclusività di un'esperienza non deriva dal lusso materiale, ma dalla profondità della comprensione e conoscenza che si riesce a raggiungere.

La sfida consapevole del guado non serve a collezionare trofei di adrenalina, ma a coltivare un rispetto più profondo per il mondo naturale e per i nostri stessi limiti. È un'esperienza che ci trasforma, lasciandoci non solo con il ricordo di un'avventura, ma una nuova esperienza che ricorderemo a lungo, fatta di pazienza, osservazione e umiltà.

Arrivare sull'altra sponda di un fiume non significa aver sconfitto un ostacolo. Significa aver imparato una nuova grammatica, e forse, questa è la lezione più autentica e preziosa che un viaggio verso gli altopiani centrali dell'Islanda possa mai offrire.